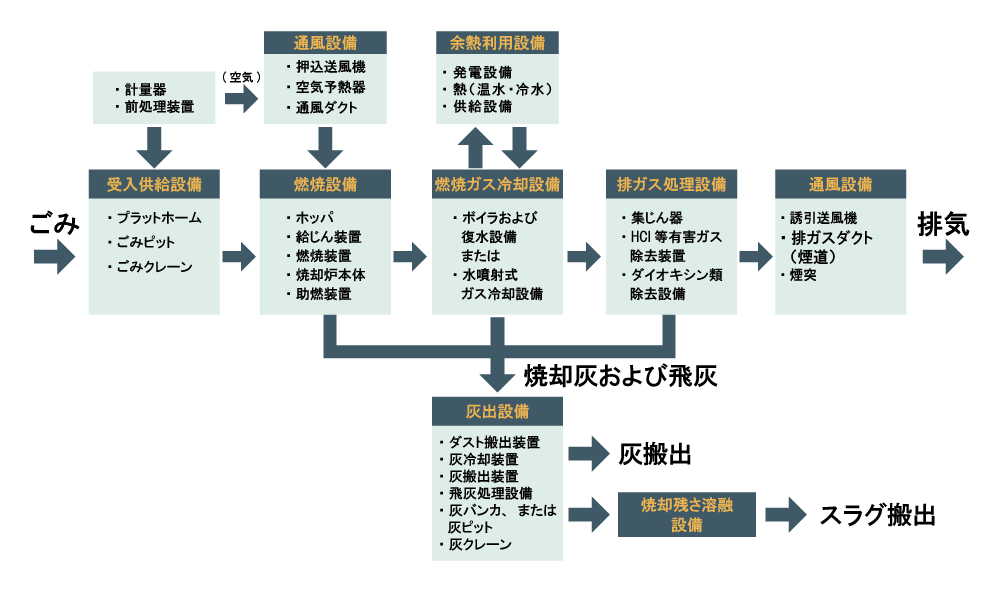

ごみの減容化や無害化を目的とした燃焼や焼却灰溶融の技術が焼却処理です。ここでは、一般的なごみ焼却施設での焼却処理の流れやそれぞれの機能について解説します。

ごみはまず、受入供給設備に運ばれます。受け入れ供給設備は、ごみ焼却炉へのゴミ供給を一定にするための重要な設備です。

プラットホームは自動扉やエアカーテンによって、臭気を外部に出さないように注意しています。計量器で計量された後にごみピットに投入され、ごみクレーンによって燃焼設備であるごみ投入ホッパへと投入されます。

搬入されたごみの水分量が多かったり大量に投入しすぎたりすると炉を傷めてしまう、燃焼に必要な燃料が増えてしまうなどの問題が生じるため、制御室から遠隔操作にてモニタリング・操作が行われていますが、基本的にはコンピュータによる自動制御となっています。

燃焼設備では、投入されたごみが焼却されます。ここで灰と燃焼ガスに分離されますが、ダイオキシンなどを分類する際には800度以上の高温での燃焼が必要です。

ホッパに投入されたごみは、吸塵装置により一定量を燃焼装置・焼却炉本体へと送ります。

また、燃焼状態を安定させるためには空気が必要です。通風設備は、空気予熱器で予熱された空気を送り込む働きをしています。

燃焼用空気を送り込むのが押込送風機、燃焼ガスと熱交換するのが空気予熱器、そして各装置間をつなぎ空気を導くのが通風ダクトです。

次の工程である排ガス処理設備の保護のために、燃焼ガスを約200度まで冷却します。冷却することで、分解したダイオキシン類の再合成も防ぐことができます。

全国のごみ焼却施設の中で水噴射式のガス冷却設備を採用しているところがほとんどですが、一部では廃熱ボイラ式を用いている施設もあります。

また、燃焼ガス冷却設備では、排ガスがボイラなどを通過するときに行われる熱交換によって蒸気が発生します。

この蒸気を他の焼却過程で使用するための設備が、余熱利用設備です。

余熱利用形態としては、場内外の給湯や暖房、プラント機器への熱源利用や発電しての売電という形で用いられることがあります。

焼却炉から排出する排ガスを適切な方法で処理するための設備です。排ガスには微細な飛灰だけでなく、ダイオキシン類や塩化水素、硫黄酸化物などの有害物質も含まれています。

排ガスは、処理された後通風設備によって廃棄されますが、このときに用いられるのが誘引気送風機です。排ガスは煙突から排出されるため、拡散した排ガスが地上に届いた際に影響がないよう煙突の高さが設計されています。

また、この排ガスは気温が低ければ煙のように目で見ることができますが、気温が高ければ何も出ていないように見えるのも特徴です。

ここまでの過程で発生した焼却灰や飛灰は、灰ピットに集められます。近年はこのまま埋め立て処分をするのではなく、有害物質の無害化や安定化のために溶融設備で溶融処理をする流れになっています。

灰冷却装置は、まだ灼熱している焼却灰を冷やすために水没させる、もしくは空冷するための装置です。この装置により、安全に排出することができます。

灰搬出装置は、排出された灰を灰ピットや灰バンカに搬送するための設備です。スクレ―やコンベヤや振動コンベヤ、ゴムベルトコンベヤなど、様々なコンベヤが用いられます。

焼却灰の貯留方法には、灰バンカまたは灰ピットがあります。

灰ピット内の灰をトラックなどに積み込むのが灰クレーンです。

焼却灰を1,300℃以上の高温で加熱。溶融スラグ化する設備。ごみ焼却施設の内部にある設備の呼称であり、外部に建設する場合は溶融施設と呼ばれます。

スラグとは、重金属を含む焼却灰や不燃物が成型されたガラス状のものです。有害物質を溶出させないため、または焼却残渣の容量を減らすために行われています。

ここで造られた溶融スラグは、エコセメントなどの原料として利用されます。また、溶融スラグ化する過程の中で新たな廃棄物となる溶融飛灰が発生しますが、こちらは埋め立て処理もしくは溶融飛灰から金属成分を回収することもあります。

「どこで購入しても一緒でしょ」という考えで購入を検討すると高い確率でミスします。購入するには取り扱いのプロにしっかりと相談しましょう。

昨今のエコロジー対策など、焼却炉を設置したい!と考えていても色々とクリアしていかなくていけない課題はいくつかあります。

しっかりと焼却炉に関する知識をもっていないと法律に触れる場合もあり、せっかく購入しても宝の持ち腐れになることもありますので注意が必要です。

※2021年9月時点で「業務用焼却炉」と検索した際に表示される企業150件の中から、独自に小型焼却炉を中心に販売している企業からニーズに分けたお勧め企業をピックアップしております。

※調査した企業の中で、下記の3項目を満たしていた3社を注力紹介しています。

①公式サイトに製品が複数紹介されている②販売実績が掲載されている③業種・用途別に分類紹介されている企業を注力紹介しています。